あけましておめでとうございます!

新年一発目の記事は、今年ホットな話題になりつつある試合形式についての考察です。2019年シーズンから全豪オープンとウィンブルドンのファイナルセットの形式が変更になり、グランドスラム4大会全てが異なる試合形式になるということで、この機会に考察してみることにしました。

中編・後編も公開しました!

目次

はじめに

まずは各大会の試合形式をおさらいしておきましょう。

・ATP250〜マスターズの各大会:3セットマッチ(2セット先取)。各セット、2ゲーム以上の差をつけて6ゲーム以上を獲得すればセット獲得となるが、6-6となった場合は2ポイント以上の差をつけて7ポイント先取した方がセット獲得する、いわゆる通常のタイブレークとなる。

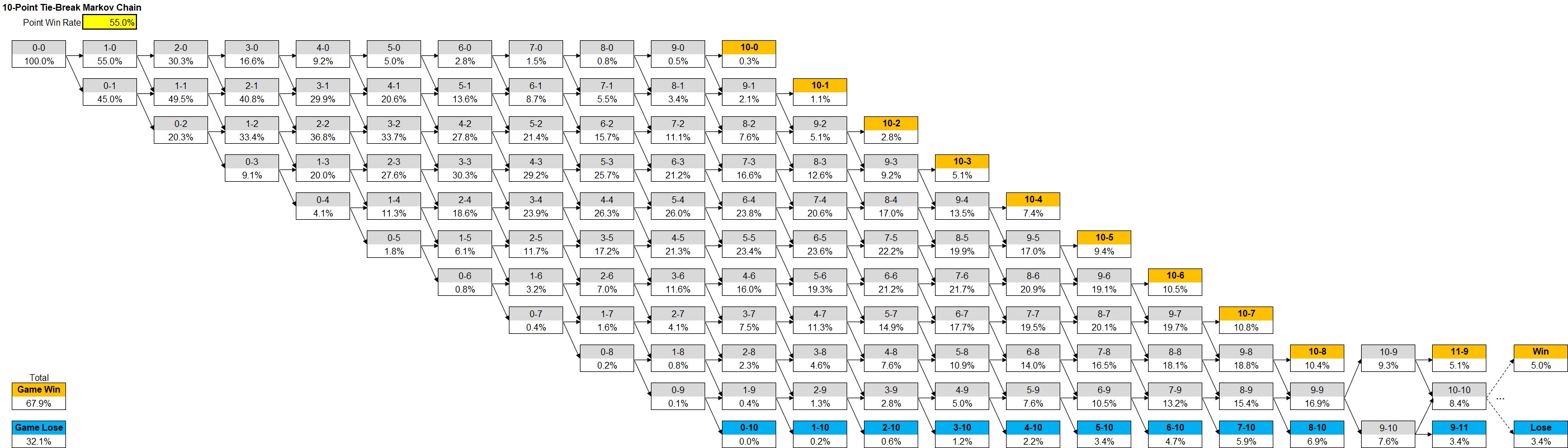

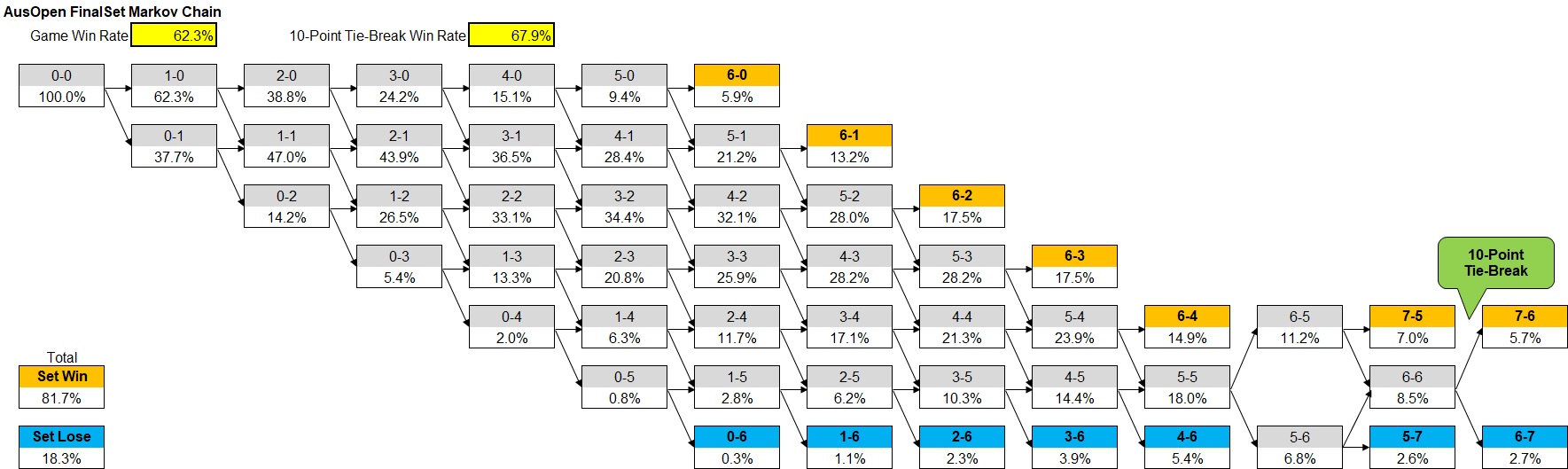

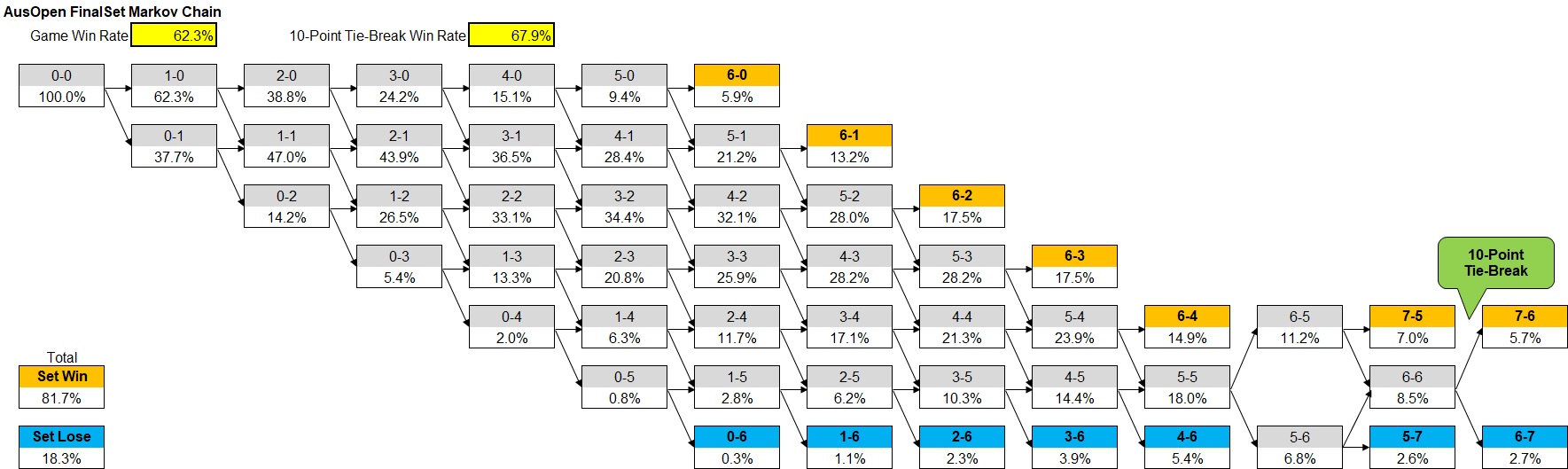

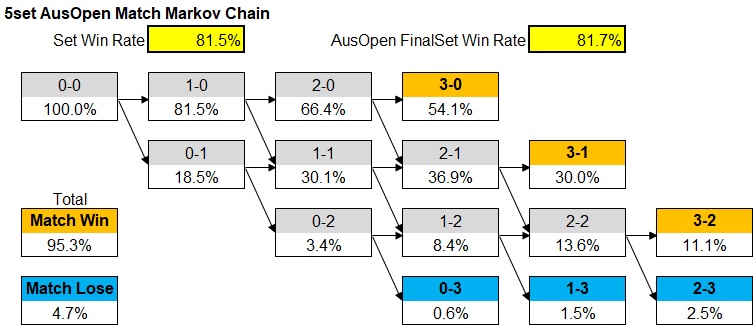

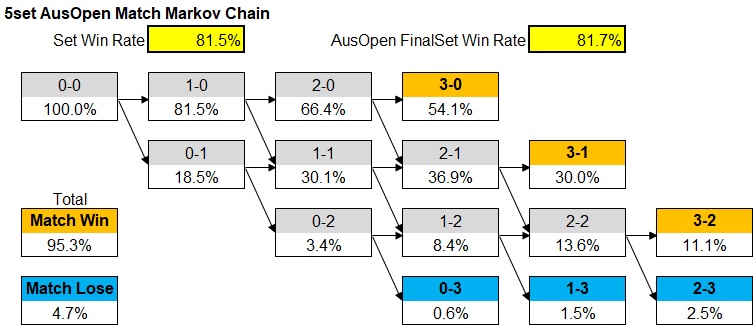

・全豪オープン:5セットマッチ(3セット先取)。ファイナルセットは6-6となった場合、2ポイント以上の差をつけて10ポイント先取した方が勝者となる10-Point Tie-break。

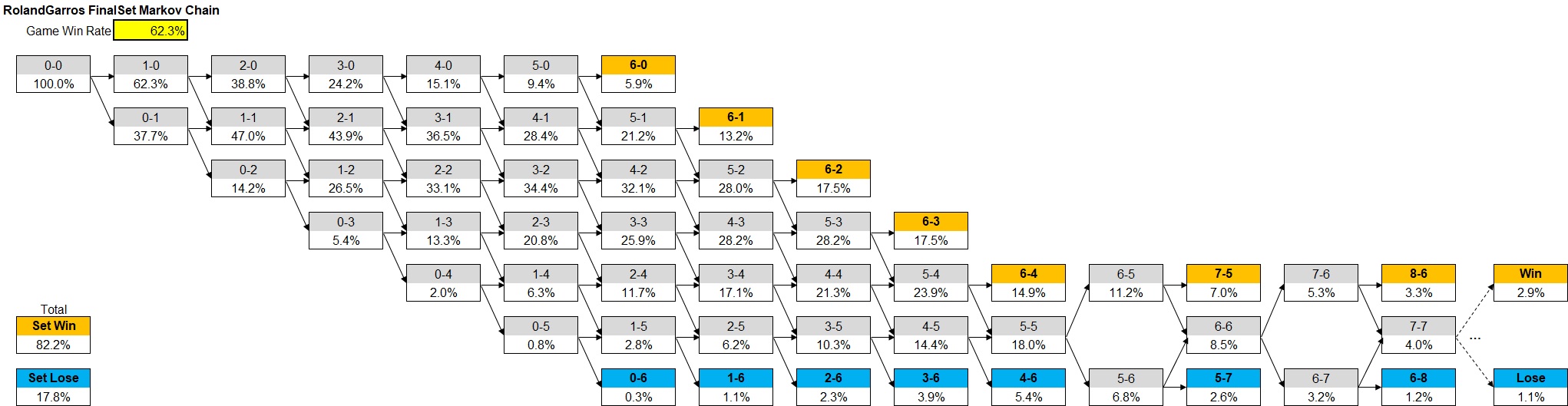

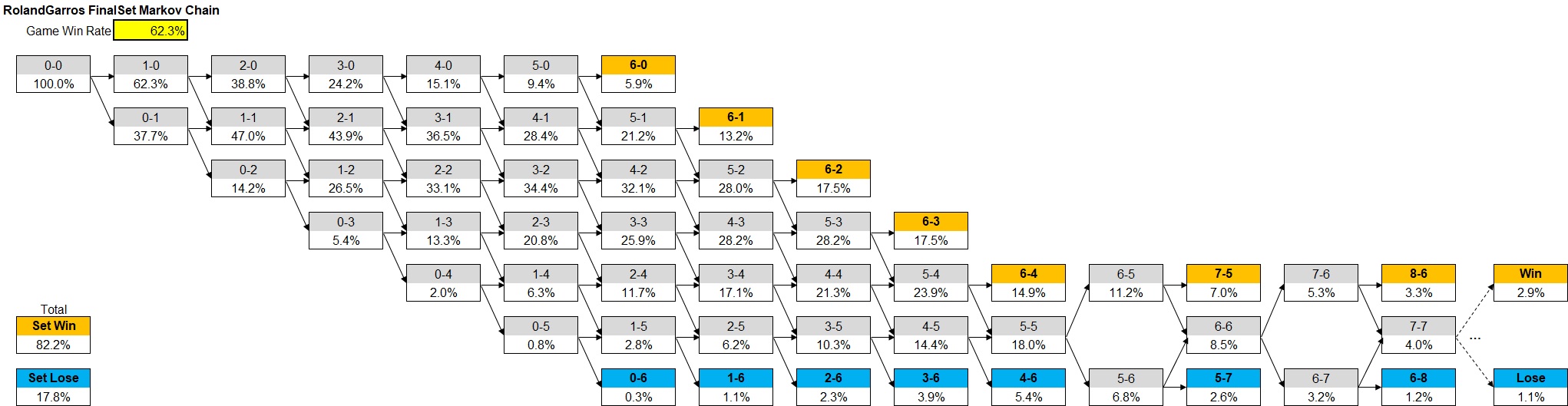

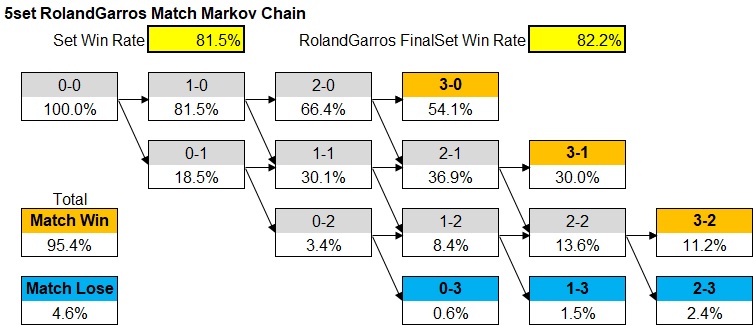

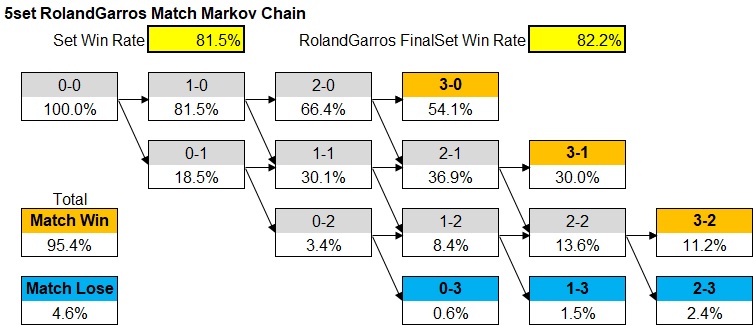

・全仏オープン:5セットマッチ(3セット先取)。ファイナルセットは2ゲーム差をつけて6ゲーム以上を獲得するまで延々と続く、いわゆるデスマッチ形式。

・ウィンブルドン:5セットマッチ(3セット先取)。ファイナルセットは2ゲーム差がつくまで続くが、12-12となった場合はいわゆる通常のタイブレークとなる。

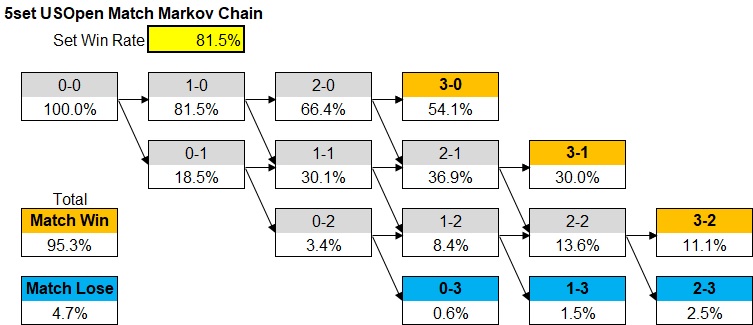

・全米オープン:5セットマッチ(3セット先取)。ファイナルセットも第4セットまでと同様に、6-6となった場合はいわゆる通常のタイブレークとなる。

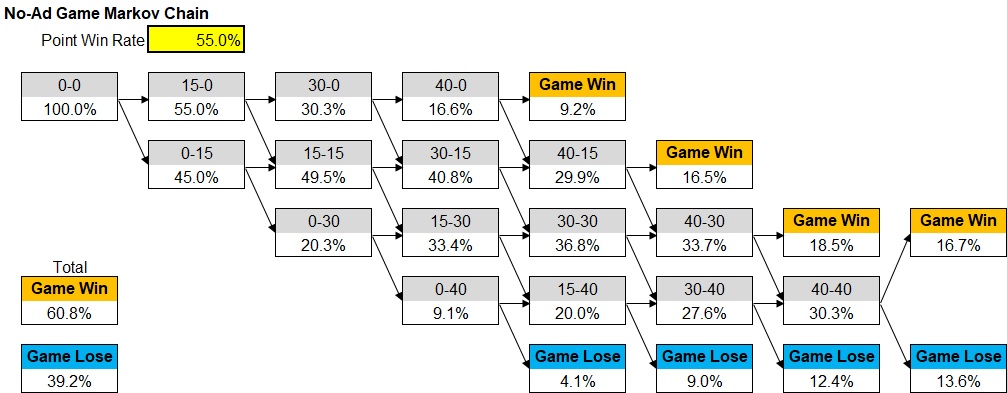

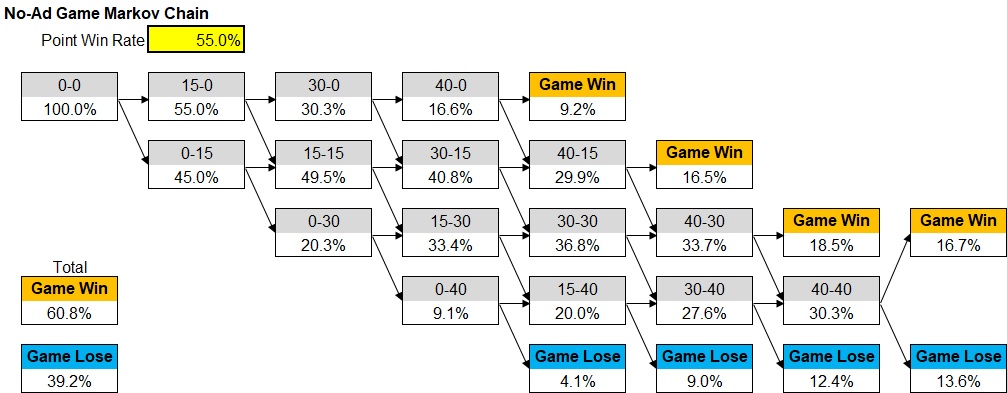

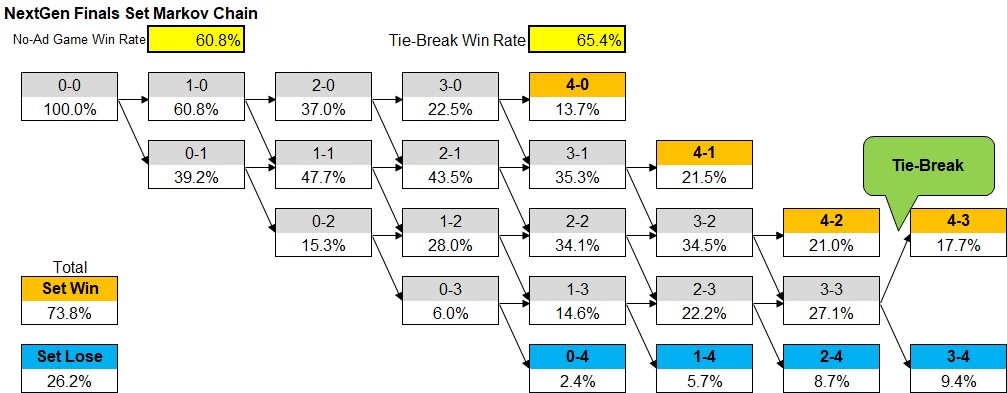

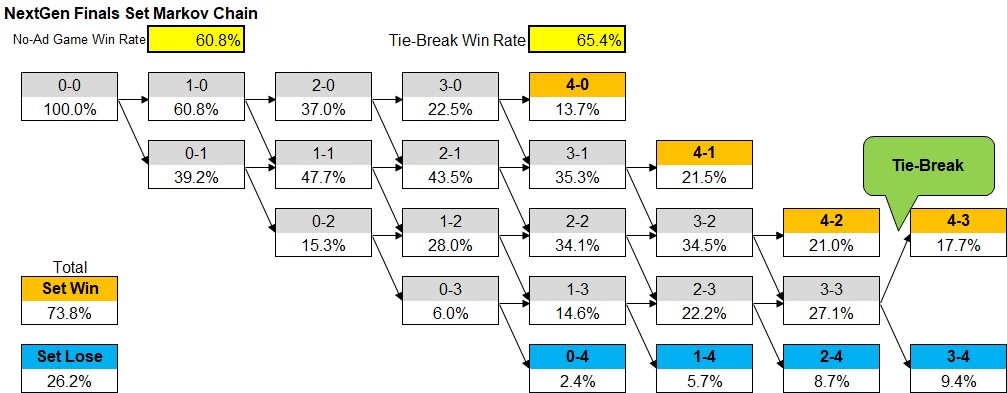

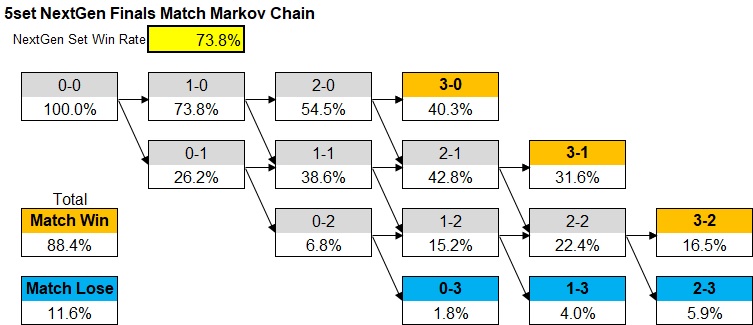

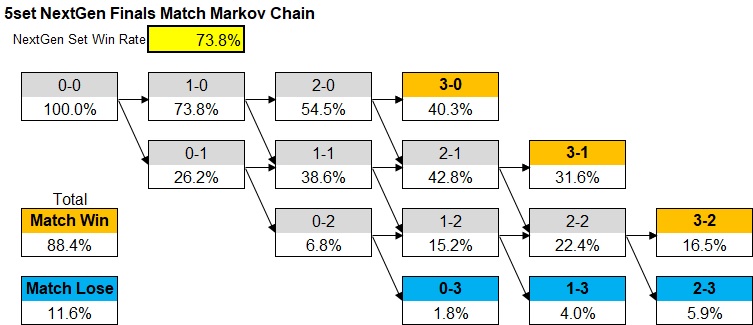

・NextGen Finals:5セットマッチ(3セット先取)。各セット、4ゲーム先取でセット獲得となるが、3-3となった場合はいわゆる通常のタイブレークとなる。また、各ゲーム40-40となった場合は次の1ポイントを獲得した方がゲームを獲得するNo-Ad形式で行われる。

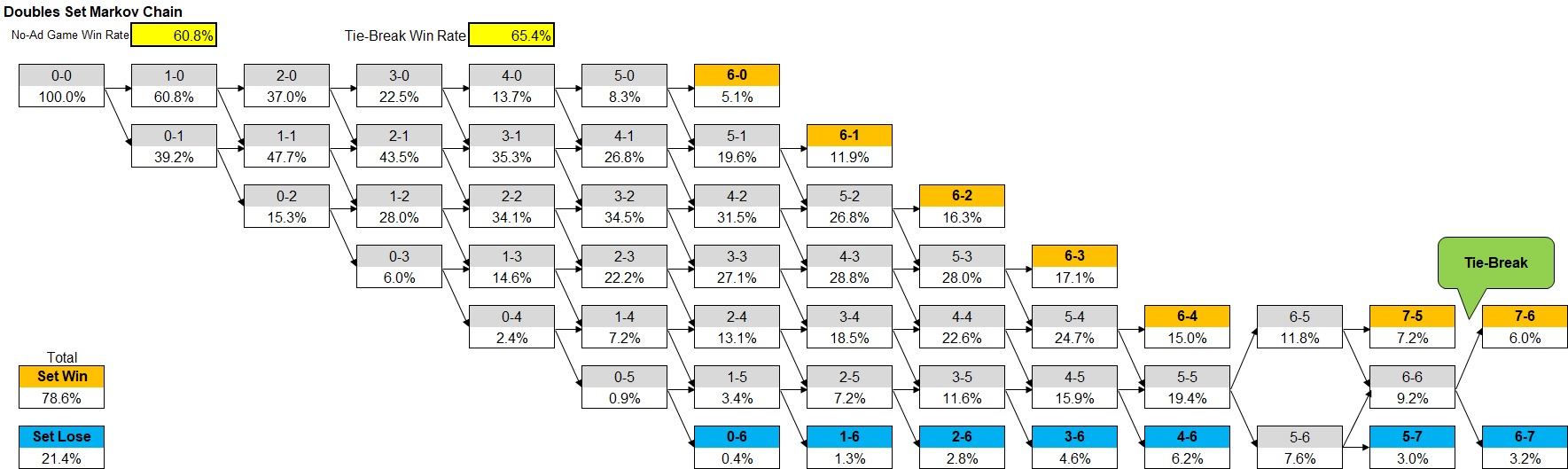

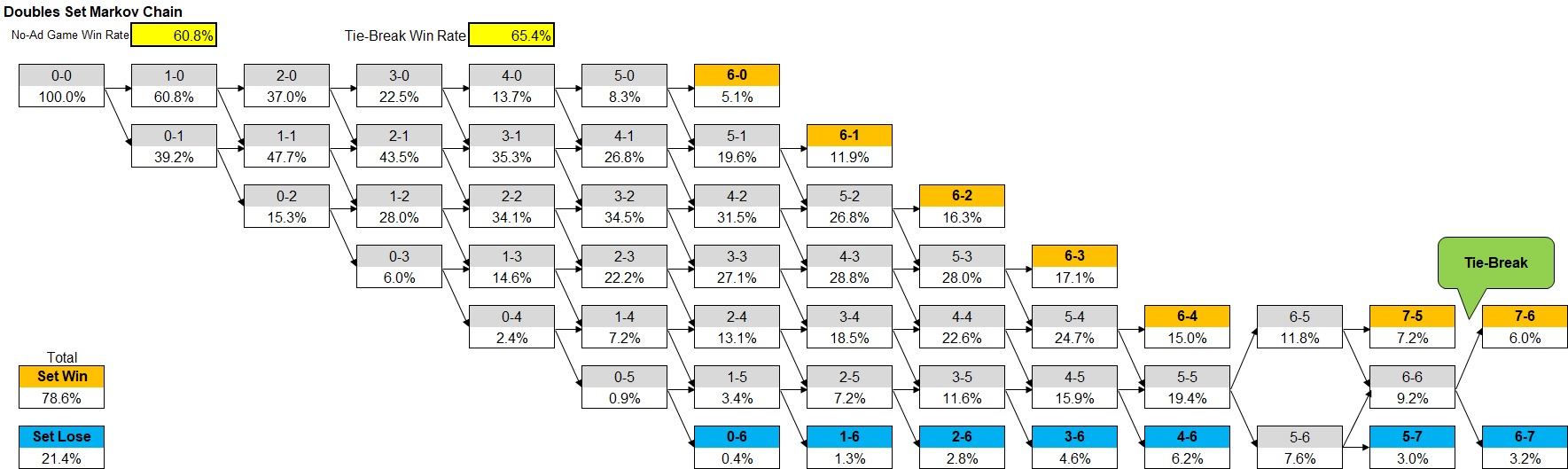

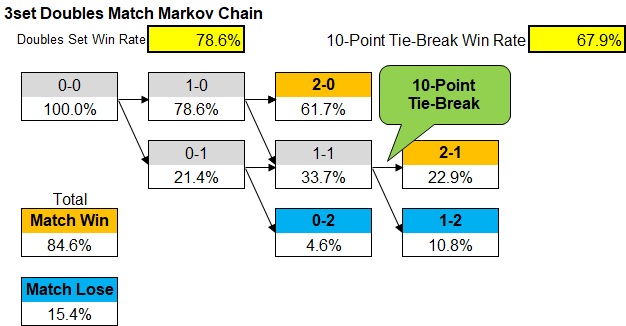

・(参考)ATP250〜マスターズの各大会のダブルス:3セットマッチ(2セット先取)。セット数が1-1となった場合、2ポイント以上の差をつけて10ポイント先取した方が勝者となるMatch Tie-breakとなる。また、各ゲームはNo-Ad形式で行われる。

当記事での前提

まずは非常にシンプルに考えてみるために、今回は「全てのポイントにおいて、ポイント獲得率は一定」という前提を置きます。本来は様々な要素から、各ポイントでのポイント獲得率は変わります。特に一番分かりやすいところで言うと、サーブ側かリターン側かでポイント獲得率が大きく変わるのは当然ですね。しかし、今回はここも無視します。(なお、サーブ・リターンについては次記事で考える予定です。)

また、ここで言う「ポイント獲得率」とは実際に獲得したポイントの割合ではなく、何%の確率でポイントを獲得できるか?を意味します。専門用語でいうと事前確率というやつです。たとえば、コインを投げて表が出る確率は50%です(事前確率)。一方で、5回コインを投げてみたらたまたま4回表が出た場合、表が出た割合は80%ですが、このような結果論としてのパーセンテージはあくまで割合にすぎません。テニスのスタッツで出てくるポイント獲得率はこの結果論の割合に分類されます。ただし、ものすごく多い回数の試行を繰り返していくと結果論の割合も事前確率に近づいていくはずですし、ポイント獲得率の事前確率を正確に把握することは不可能なので、ある程度サンプル数が多いスタッツであれば事前確率の参考として利用できます。

今回は、マルコフ連鎖に基づいて考察してみます。マルコフ連鎖の詳細な説明は割愛しますが、「未来の挙動が現在の値だけで決定され、過去の挙動と無関係である」という前提に基づいています。この文章だけだと分かりづらすぎますが、例えば、同じセットカウント2-2という状況ならば、2セット連取から追いつかれていても、2セット連取されてから追いついても、交互にセットを取っていても、次の5セット目を獲る確率は同じ、という考え方ですね。現実では多少の差はあるでしょうが、シンプルに考えるためによく置かれる前提です。

1.ATP250〜マスターズの各大会

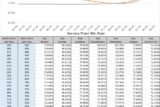

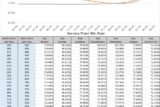

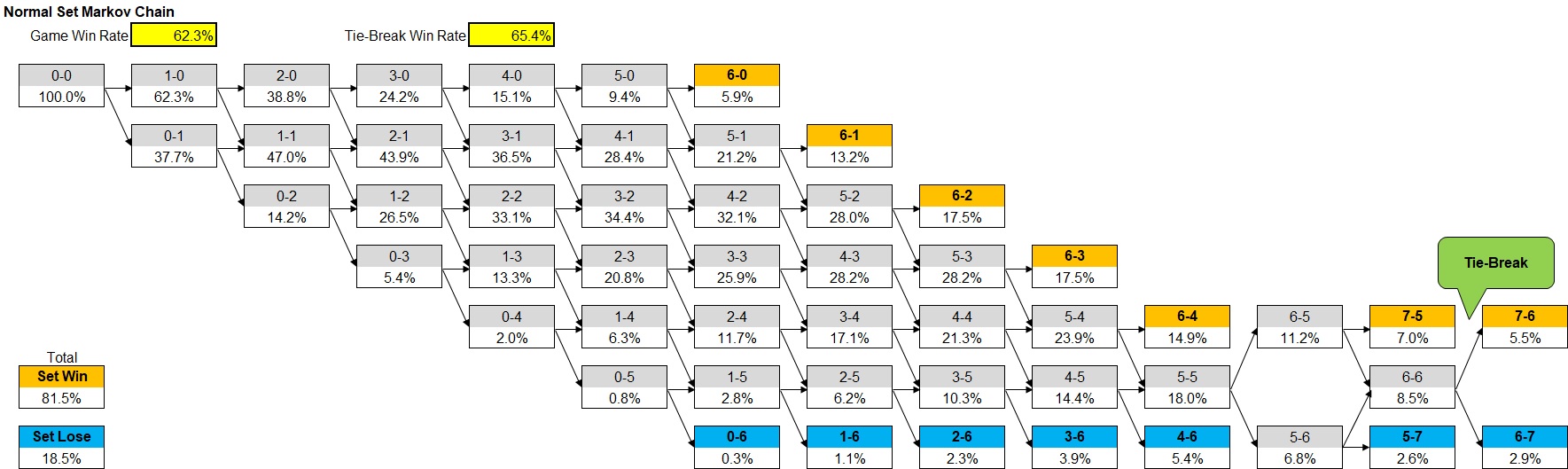

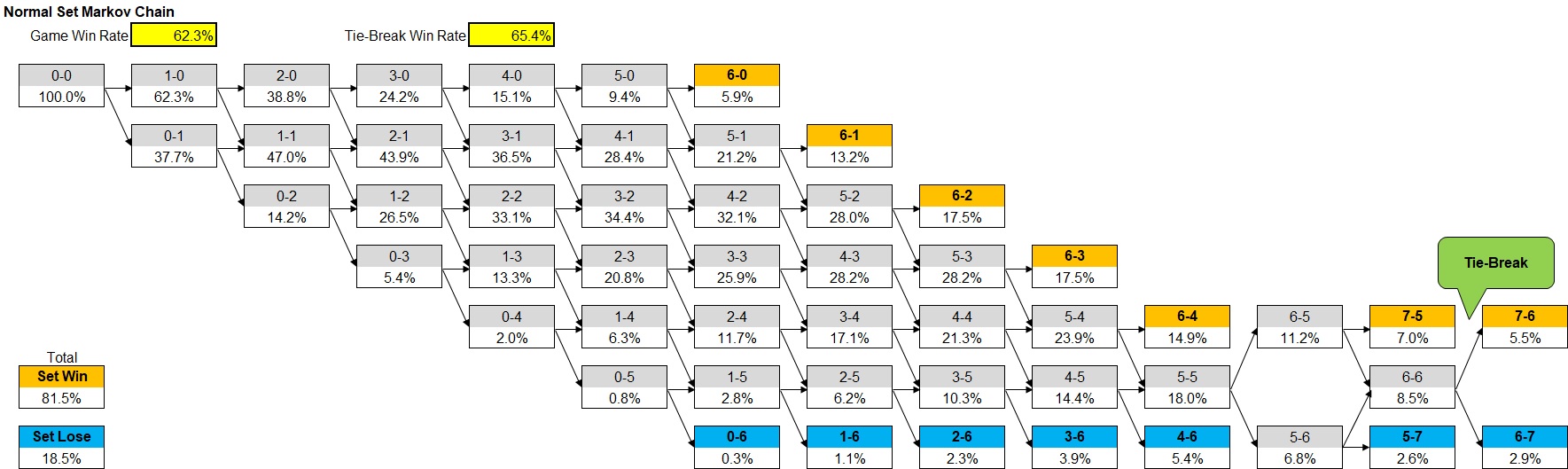

まずは各ゲームの過程を見てみましょう。例として、ポイント獲得率55%の場合の数値を掲載します。

ポイント獲得率55%の場合、ゲーム獲得率は62.3%になることが分かります。一発勝負より、ポイント数が多くなればなるほど実力通りの結果になりやすい、ということは想像しやすいでしょう。リーグ戦よりトーナメント戦の方が番狂わせが起きやすい、という仕組みと同じですね。

続いて、タイブレークを見ていきましょう。

こちらはポイント獲得率55%の場合、タイブレーク勝率は65.4%となります。通常のゲームでは5ポイント先取のところ、タイブレークは7ポイント先取ですので、通常ゲームよりもさらに番狂わせが起こりにくくなっています。

続いて、これらを組み合わせて各セットの過程を見ていきましょう。

ポイント獲得率55%の場合の、通常ゲーム勝率62.3%、タイブレーク勝率65.4%を使用した場合、セット獲得率は81.5%まで上がります。

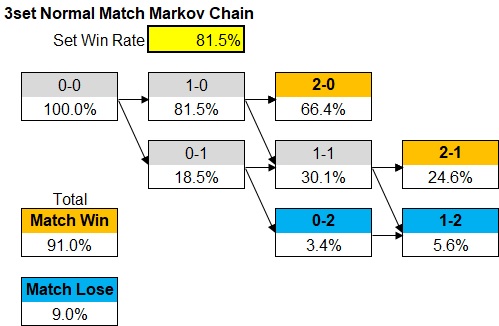

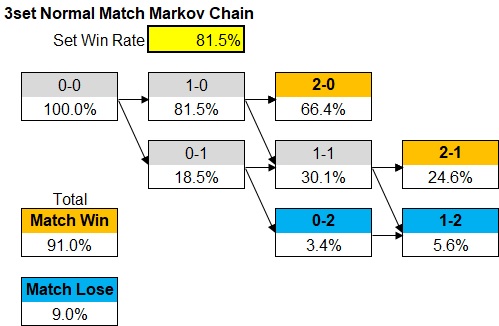

最後に、3セットマッチの過程です。

試合勝率は91.0%ということで、ポイント獲得率55%あればなかなか番狂わせは起こりづらいと言えるでしょう。

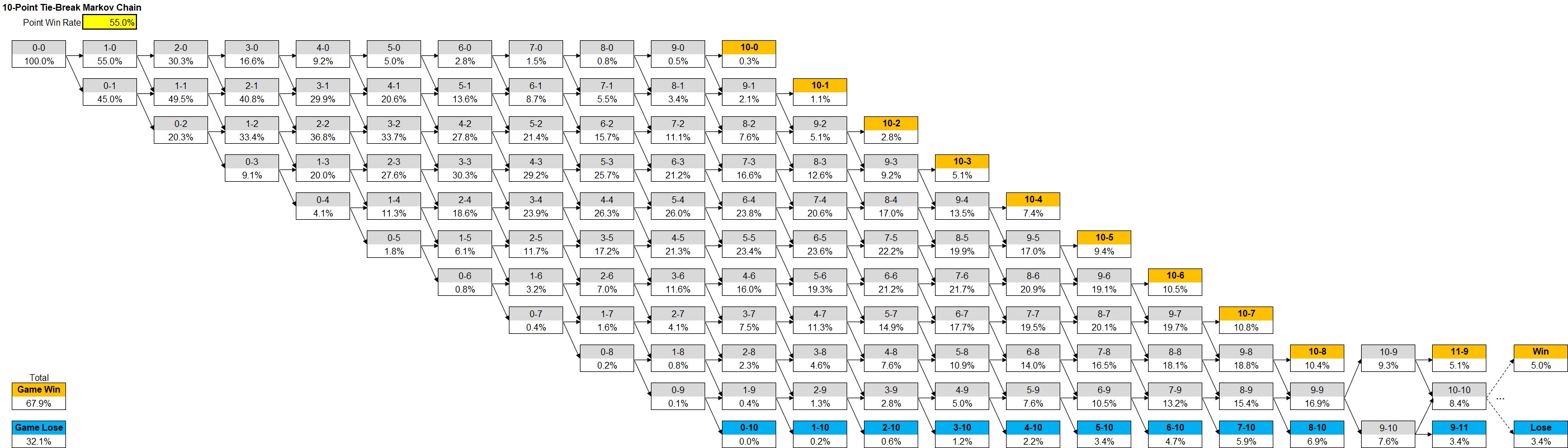

2.全豪オープン

ファイナルセット以外は前述の【図3】と同様です。

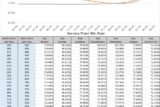

ファイナルセットは6-6となった場合、10-Point Tie-Breakとなります。

当然、通常のタイブレークよりもポイント数が多いので、ポイント獲得率が50%を超える側の勝率がさらに高くなります。

ポイント獲得率55%の場合、全豪オープンファイナルセットの勝率は81.7%ということで、通常セットの81.5%よりはわずかに高い勝率となります。

5セットマッチということで、前述の3セットマッチよりも高い95%超の勝率となっています。

3.全仏オープン

ファイナルセット以外は前述の【図3】と同様です。

ファイナルセットは2ゲーム差をつけて6ゲーム以上を獲得するまで延々と続く、いわゆるデスマッチ形式となります。

グランドスラム4大会のファイナルセットの中でも最も長期戦となるデスマッチ形式ということで、最も番狂わせが起こりづらい試合形式です。

4.ウィンブルドン

ファイナルセット以外は前述の【図3】と同様です。

ファイナルセットは2ゲーム差がつくまで続きますが、2019年からは12-12となった場合はいわゆる通常のタイブレークとなります。

グランドスラム4大会のファイナルセットの中では全仏オープンに次いで2番目に番狂わせが起こりづらい試合形式です。とはいえ、芝コート特有のキープ率の高さから、長期戦になりやすいという要素があります。ここについては次記事で触れようと思います。

5.全米オープン

ファイナルセットも含めて各セット、前述の【図3】と同様です。

グランドスラム4大会のファイナルセットの中では最も短期戦となる形式ですね。

6.NextGen Finals

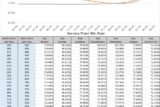

次は、ここまで紹介した試合形式とは大きな違いがあるNextGen Finalsの試合形式です。各ゲーム40-40となった場合は次の1ポイントを獲得した方がゲームを獲得するノーアド形式となります。

また、各セット4ゲーム先取でセット獲得ですが、3-3の場合はいわゆる通常のタイブレークとなります。

ノーアド形式かつ4ゲーム先取ということで、ポイント獲得率55%の場合のセット獲得率は他の形式と比べて低くなっています。

5セットマッチではありますが、各セットが短期戦ということもあり通常の3セットマッチよりも番狂わせが起こりやすいという結論となっています。勝利に最低限必要なゲーム数は4×3=12ゲームと6×2=12ゲームで同じなので、そこまでの差は無いかと予想していましたが、ノーアド形式であることが大きく影響したようです。

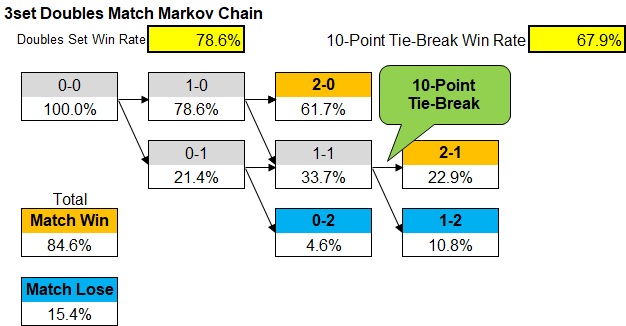

7.(参考)ATP250〜マスターズの各大会のダブルス

今回はダブルスまで詳しく触れるつもりはありませんが、通常のATP大会の試合形式のみ参考に記載します。

各ゲームは【図13】と同じノーアド形式となります。

セット進行は通常のシングルスマッチと同様ですね。

3セットマッチ(2セット先取)ですが、セットカウント1-1となった場合は10ポイント先取のマッチタイブレークとなります。マッチタイブレークは【図5】の10ポイントタイブレークと同じです。

ノーアド形式、マッチタイブレークが効き、今回紹介する試合形式の中で最も番狂わせが起こりやすくなっています。

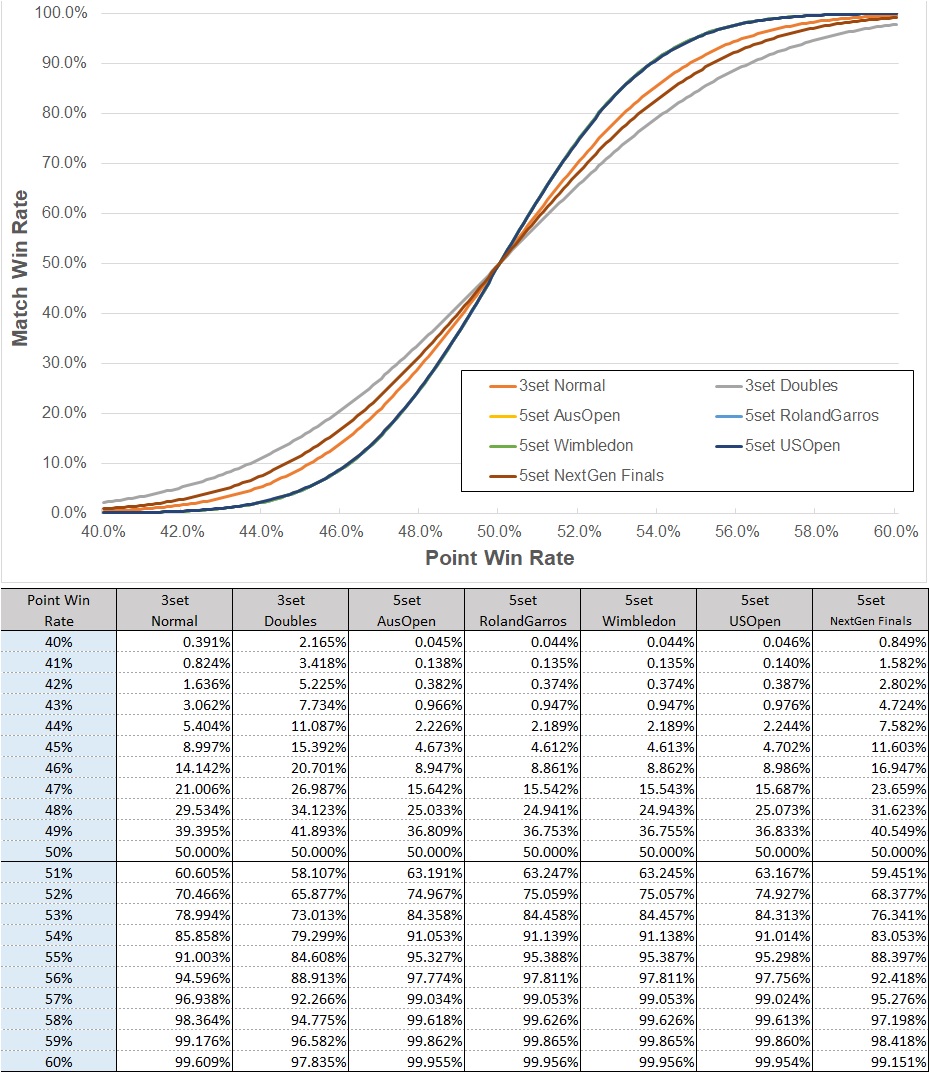

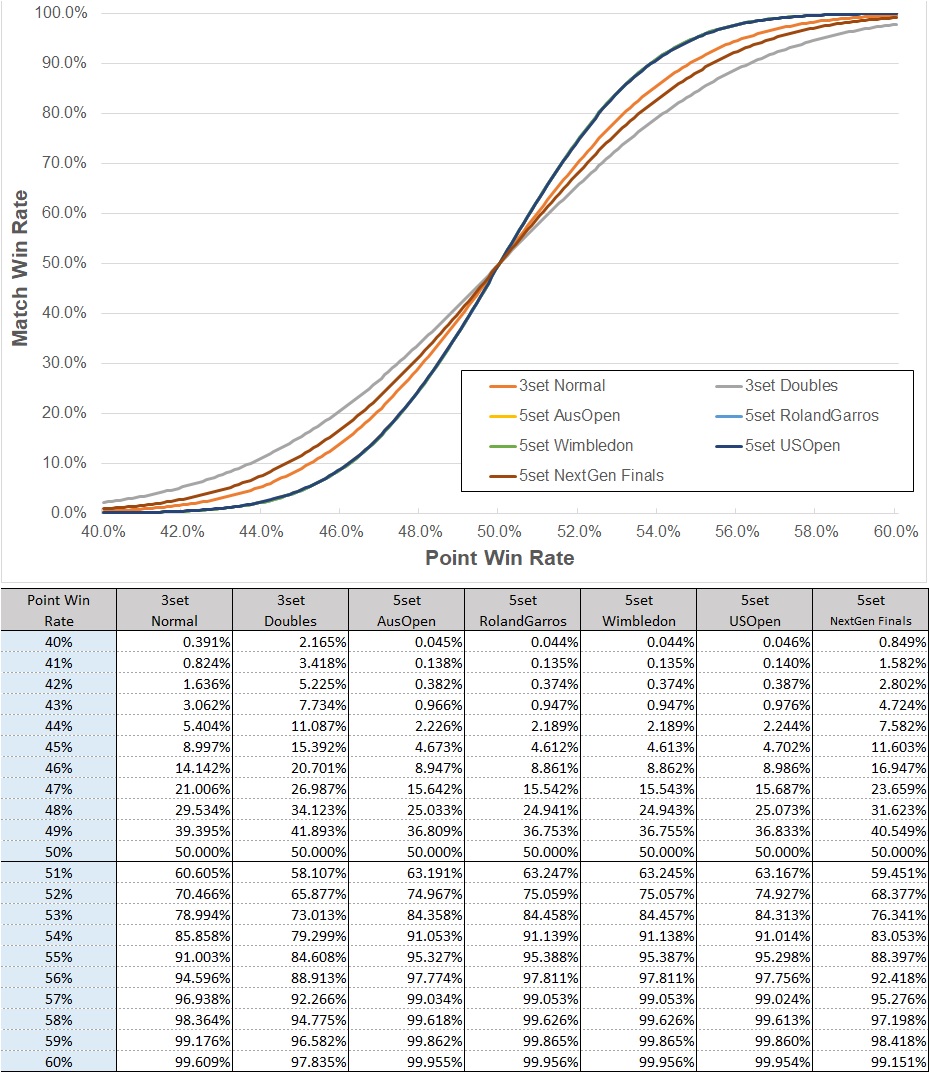

まとめ

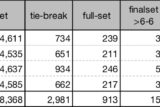

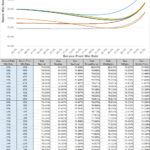

紹介した7種類の試合形式について、ポイント獲得率を変動させた場合の勝率を調べてみました。

番狂わせが起こりやすい順に、ダブルス形式→NextGen Finals形式→3セットシングルス形式→グランドスラムシングルス形式となっています。グランドスラムシングルスの4形式については、今回の前提の元ではファイナルセット6-6までもつれる確率が低いためあまり差がつきませんでした。しかし、実際にはどんな選手でもキープ率>ブレーク率となることから、長期戦となる確率は今回の考察よりも高くなるはずです。

今回は取っかかりということでかなりシンプルな設定としましたが、次記事ではサービス・リターンの要素も追加して考察しています。

続きは中編・後編をご覧ください!